シブヤを訪れた亜美、志保、たまきの三人。ショップ、プリクラ、ハチ公、ランチ、カラオケとめぐるが、たまきはどうしてもシブヤの町になじむことができない。いや、そもそもたまきはこの世界になじむことができない、場違いな存在なのか。そんなことを考えてしまうお話です。

「あしなれ」シブヤ編、どうぞ!

小説 あしたてんきになぁれ 第14話「朝もや、ところにより嘘」

「あしたてんきになぁれ」によく出てくる人たち

写真はイメージです。

写真はイメージです。

「あ~、かわいい~!」

試着室のカーテンを開けたたまきを見るなり、志保が1オクターブ高い声で叫んだ。この「かわいい」は前にも聞いたことがある。たまきの姉が水族館のクラゲの水槽の前で言っていた「かわいい~」と同じだ。

さながら、たまきもクラゲみたいなものなのだろう。水族館で見るクラゲはさも美しい生き物かのように飾られているが、自然界のクラゲはそこにいるのかいないのかよくわからないくらいぼんやりしていて、何の目的もなさそうにふよふよと漂っている。おまけに無表情だ。それでいて毒針を持っているというのだからタチが悪い。

たまきはカバンの中に入っているカッターナイフを思い出した。クラゲでいうところの毒針に相当するそれは、いつでも速やかにこの世からログアウトするためのたまきのお守りだ。

シブヤへ買い物に行こう、と言い出したのは志保だった。もう1年近く「城(キャッスル)」で暮らす亜美と違い、死ぬつもりで家を出てきたたまきと、トイレで倒れていたのを発見されてそのまま「城」へ転がり込んだ志保には冬服がなかったのだ。亜美はシンジュクで買えばいいと言ったが、志保はどうしてもシブヤがいいと言って譲らなかった。たまきはシンジュクもシブヤも一緒じゃないかと二人の言い争い?を冷めた目で見ていた。

シブヤの中でも大通り沿いの象徴的なビルに三人は入った。志保曰く、このビルにはたくさんの「ショップ」が入っているらしい。「お店」ではなく「ショップ」。

館内の中ほどをエスカレーターが貫き、その周りを洋服を売る店ばかりが囲んでいる。冬を前にしてか落ち着いた色の服が多い。鼓膜を打つのは流行っているらしいJ-POP。たまきとしては文房具屋とかのほうが落ち着くのだが、そういったたぐいのものはとんと見当たらない。みんな、そんなに服が欲しいのか。

このビルにとって、たまきは明らかに場違いだ。雪国に夏服で来てしまった、そんな居心地の悪さだ。ビルに入る瞬間は緊張をおぼえた。たまきみたいなおしゃれじゃない子は、屈強でおしゃれなガードマンに「お客様、ちょっと……」と言われて、ビルの外へつまみ出されてしまうのではないだろうか。

志保はお気に入りの店、じゃなかった、ショップがあるらしく、そこへ行くとじっくり30分かけて、自分の冬服を選んだ。顔と体型は変わらないのだからどれを着てもおんなじじゃないかとたまきは思うが、志保には決して同じなんかではないらしく、クリーム色とカーキ色のカーディガンをそれぞれの手にもち、悩んでいた。亜美も服を何着か買い、3人でおそろいのパジャマを買った。

残るはたまきの冬服である。たまきは服にこだわりなどなく、なんなら人に見られたくないと思っている。適当なものを買って終わらせたかったのだが、志保が

「あたしがたまきちゃんの服をコーデしてあげる♡」

と余計なおせっかいを発揮して、現在に至る。

数あるショップのうちの一つにたまきを連れ込むと、ハンガーにぶら下がった色とりどりのセーターを次々と手にとっては、たまきの体に重ねていく。

「ちがうな~」

などと首を傾げてはいるが、なんとも楽しそうだ。きっと、クラゲをライトアップして楽しむ女性というのはこんな感じなんだろう。

最終的に、セーターとベレー帽を手渡されて、たまきは試着室に放り込まれた。

志保に渡されたセーターとベレー帽を身に付けて出てきたところでの志保の「あ~、かわいい~!」である。

たまきは志保の絶叫を聞くとすぐさま試着室のカーテンを閉めて、神話の中の天照大御神のごとく試着室の中へと姿を隠したが、せっかく閉めたカーテンを志保が素早く開けてしまった。

「ほら、くるっと回ってみて」

言われるままにたまきは無表情で、少し辟易しているように見えるかもしれないが、その場でくるりと回った。再び志保が

「ほら~、かわいい~!」

ともだえる。

「やっぱり、たまきちゃんは小柄であどけないから、体のラインが出ないモコモコした服が似合うと思ったんだぁ」

と志保は何ともうっとりした感じでたまきを眺めている。

「でね、たまきちゃんって、暗い色の服ばっかりいつも着てるでしょ。ここは少しイメージを変えてみようと、オレンジを基調にしてみたの」

たまきは振り返ると、改めて鏡で自分を見た。

セーターはオレンジと白の太いスプライト。ベレー帽もオレンジの毛糸で編まれている。

これじゃまるでクマノミだ。

「ちょっとさ、オレンジ、きつすぎない?」

少し後ろで見ていた亜美が口を出す。

「わかってるよ。だからさ、アウターとかでそこを押さえていくんだよ」

志保はロダンの「考える人」みたいなポーズを取りながら答えた。

たまきはもともと来ていた黒っぽい服に着替えると試着室から出てきた。すると今度は亜美がたまきの手を掴んだ。

「ウチに貸してみ。ウチがコーデしてやるよ」

「え……」

たまきは拒否反応を示したが、亜美はたまきの手を引っ張って別のショップへと連れて行った。志保と同じようにハンガーにかかった服をたまきの体に合わせていく。志保同様楽しそうだが、どちらかというと悪だくみをしているような笑顔だ。

十月に入って気温も下がり、亜美の露出もだいぶ減ったが、それでもたまきならば絶対に着ないような服ばかりだ。不安でたまきの額に汗がにじむ。

「よし、これなんてどうだ」

亜美はたまきにジャケットとシャツを渡した。

たまきは不安げに亜美を見たが、亜美はたまきをくるりと回して試着室の方に向かせると、どんと背中を押して試着室に押し込み、何か言いたげなたまきを無視してその扉を閉めた。

二分ほどして出てきたたまきは、血のように真っ赤なシャツに黒いジャケットを羽織っていた。シャツはたまきの体にぴたりとまとわりつき、凹凸をはっきりさせている。ジャケットにはジャラジャラとシルバーの鎖がついている。

なんだかマグロの切り身みたい。鏡に映った自分を見ながらたまきはそう思った。

「え~、たまきちゃんの良さ、残ってないじゃん」

志保は明らかに不満げだ。

「何言ってんだよ。これくらいのイメチェンしないと、こいつはいつまでもうじうじしたままだって」

「ちがうよ。もっと、たまきちゃんの良さを生かしたうえで、イメチェンしてくんだよ。これじゃ、丸っきり亜美ちゃんじゃん。ほら、料理する時も、素材の味を生かさなきゃダメでしょ?」

「ウチ、料理しないもん」

言い争う二人に割って入るようにたまきはおずおずと口を開いた。

「あの……、やっぱり私、こういうのは似合わないかなって……」

たまきの言葉に亜美はじっとたまきを見ていたが、

「やっぱ、メガネがよくないな」

というとたまきにすっと近づき、さっとメガネをはずしてしまった。

「あっ……」

視界が一気にぼやけるとともに、街中に全裸で放り出されたかのような感覚に陥る。もちろん、そんな経験などないのだが。

メガネを取り返そうにも、亜美がどこにいるかわからない。なにしろ、そこかしこに亜美みたいな服が並んでいるのだ。

だが、志保が亜美からメガネを奪い取ると、たまきの目にそっと戻した。

「だーめ。たまきちゃんはメガネが似合うんだから、かけてた方がいいって」

たまきはメガネに指を添えて、ズレを直す。逃げ込むようにたまきは試着室へと入った。

「だいたい、亜美ちゃんは自分の趣味を押し付けすぎなんだよ。これじゃあ、まるでたまきちゃんじゃなくて亜美ちゃんだもん。プチ亜美ちゃん」

「なんだよ、そのプチトマトみたいな言い方は」

「あのシャツの赤は、趣味の悪いプチトマトみたいだったけど」

「お前の方こそ、オレンジにタルタルソースかけたみたいだったじゃねーか」

二人が言い争う中、元のほぼ黒一色の服に身をまとったたまきが出てきた。若干よろけながら店、ではなくショップの外へ出て行く姿は、食卓の上を転がる黒豆のようだ。

「たまき、お前はどういうのがいいんだよ」

「私は……」

たまきは不安げにあたりを見渡すと、目に入ったショップに駆け込んだ。そこで売られていた黒いニット帽を手に取り、

「……こういうのがいいです」

と少し自信なさげに言った。

「お前、また黒かよ」

亜美が少し呆れ気味に言った。

写真はイメージです

写真はイメージです

結局、黒い色の多いいつものコーディネートをたまきは購入し、三人はビルを出た。たまきの頭にはかったばかりの黒いニット帽が耳まですっぽりとかぶさっている。

ビルの外を色とりどりの服を着た人がたくさん歩いている。秋が深まるにつれて服の色は暖色が増えてくる。街行く人は、シンジュクよりも若い人が多い印象だ。

三人は細い路地を歩いている。たまきは二人の背中を追うように、とぼとぼとついていく。

大通りに出て通り沿いに歩くと、白いきれいなビルがある。そのビルの一階を指さして志保が言った。

「せっかくだからさ、あそこでプリクラ撮ってかない?」

「お、いいね~。いこうぜ」

「え……」

またしてもたまきは何か言いたげだったが、亜美に強く腕を引っ張られて、言葉を飲み込んでしまった。

プリクラ専門店と銘打ったその店は、白とピンクがほとんどの色を占めていて、秋口だというのにここだけ春のままのようだ。専門店というだけあって、たくさんのプリクラを撮る機械で占められている。

とはいえ機械そのものが見えているわけではなく、機械全体を大きな垂れ幕が覆っていて、どの垂れ幕にもモデルらしき茶髪の美女の写真が描かれている。

さながら無数の巨大な顔が立ち並んでいる状況だ。二次元のはずのそれから目線を感じ、たまきは下を向かずにはいられない。

「おい、コスプレ用の衣装なんてのもあるぜ」

亜美が指さしたが、たまきは反射的に反対方向を向いた。さっきのようにまた着せ替え人形みたいにされたらたまったもんじゃない。

一方、志保は真剣な顔をして、機械を見比べていた。たまきから見るとどれも一緒のような気がするが、何か違いがあるのかもしれない。

「これにしようよ。いろいろ盛れるみたいだよ?」

……何が漏れるのだろう。そんなたまきの疑問を置き去りに、志保と亜美は垂れ幕の向こう側へと入っていく。たまきは少しそこに立ち尽くしていたが、不意に垂れ幕の向こうから細い志保の腕がすっと出てきて、たまきの手首をつかんだ。

「ほら、たまきちゃんも入って」

言われるがままにたまきも垂れ幕の向こうへと入る。

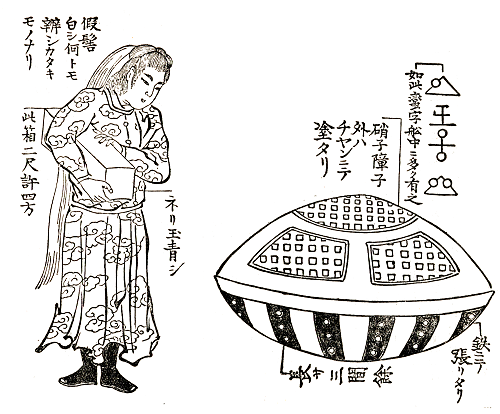

垂れ幕の向こうはまるで宇宙船のコックピットのようだ。

正面にはモニターがあり、その上にカメラのレンズなのだろうか、穴のようなものがある。何となく、たまきは写真館みたいに古いカメラが置いてあるのをイメージしていたため、自分の世間知らずさに少し恥ずかしくなった。

「亜美ちゃん、なんかこうしたい、とかある?」

「プリクラなんて中学以来だもん。ウチがやってた頃よりも、いろいろバージョンアップしてるんじゃねぇの? わかんないよ。志保に任せる」

「オッケー」

志保はモニターをいじっている。

「目元とか盛っとこうか。胸は……盛れないか」

志保が冗談なのかわりと本音なのかよくわからないことを言う。

「立ち位置とかどうしようか」

志保の後ろから亜美が声をかける。

「たまきちゃんが真ん中がいいんじゃない?」

「え?」

志保の提案にたまきが戸惑いの声を上げた。

「な、なんで私が真ん中に……」

「いや、身長的に、その方がバランスとれるかなぁって」

確かに、亜美と志保の身長はほとんど変わらず、一方でたまきは二人よりちょっと小さい。

『レンズの中央を見てください』

モニターがそうしゃべった。

「ほら、たまきちゃん、真ん中」

志保はたまきの右側に立つと、たまきの両肩を掴んでレンズの正面に立たせた。その左側には亜美が立つ。

『5秒前』

たまきは不安そうに志保を見ていたが、

「ほおらぁ、たまきちゃん、前」

と志保は今度はたまきの両頬を手で挟んで、前を向かせた。

もはや逃げ場はない。さながら、まな板の上の鯉だ。いや、まな板の上のクラゲ。

『3・2・1』

パシャッという音が聞こえる少し前にたまきはニット帽を思い切り下に引っ張った。

亜美は仕上がったプリクラを見て爆笑していた。

写真の両脇に亜美と志保がたっている。それぞれ目元はいつもより大きく、瞳はやけに光を反射している。色もやけに白っぽく、どこかマネキンのような質感だ。それぞれ、志保の字で「あみ」「しほ」と名前が書かれている。

その真ん中にたまきが移っている。いや、かろうじて「たまき」と名前が書いてあるからたまきだとわかるだけで、顔はほとんど映っていない。口元を残して上は黒いニット帽にすっぽりと覆われている。

その際、ニット帽かたまきの手がメガネに当たり、ずり落ちた。たまきの記憶では、あごにメガネがふれた、そんな感覚が残っている。しかし、つるがニット帽に挟まれていたため、完全に落ちることはなく、そこで静止していた。それが、カウントダウンの「1」という声が聞こえたタイミングだった。

そして、たまきは反射的にメガネを手に取り、かけ直した。間違えてニット帽の上から。あ、っと思ったタイミングでパシャリと音がした。

その結果、黒いニット帽で顔をすっぽりと覆い、その上に黒縁メガネをかけているというシュールな写真ができあがった。

しかも、メガネがプリクラのフラッシュを反射してしまい、そこだけ白く光っている。口は映っているので、顔に見えないこともない。むしろ、別の何かの顔に見える。

亜美は「メガネ星人捕獲!」とタイトルをつけてゲラゲラ笑っていた。

「たまきちゃん、プリクラ、嫌だった?」

志保は少し腰を落として、たまきと同じ目線になるようにして言った。

「写真は……苦手です」

「どうして?」

「……上手く笑えないし……」

「そっか……」

志保はなにか悪いことをしてしまったかのような顔をした。そんな顔をされると、こっちこそ何か悪いことをしたような気分になる。

写真はイメージです

写真はイメージです

「よし、ここでいったん、解散しようぜ」

店を出て少し歩き、渋谷の街のメインストリートに出たときに、亜美がそう言った。

「かいさん?」

亜美の言葉にたまきが首をかしげる。

「それぞれ、買いたいものとかあんだろ。昼飯にはまだ早いし、ここでいったん解散しようぜ」

「集合場所はハチ公でいいよね。何時に集合する?」

志保は腕時計を見ながら言った。現在、十時半だ。

「十一時半にハチ公集合。それじゃ」

そういうと、亜美と志保はもう既に行く店が決まっているかのように歩き出した。

たまきが一人、ぽつんと取り残された。いや、あたりは人だらけで、ぽつんと一人だけそこに残っているわけではないのだが、立ち止まっていると自分だけ時間が止まってしまったかのようだ。

さっきまで亜美と志保と一緒だったのに、急に一人になってしまった。自分だけ白黒になってしまったようで、なんだか心にぽっかり穴が開いたようだ。

たまきは行く当てもなく、仕方なく駅の方へと向かってとぼとぼと歩きだした。

1,2分もしないうちに大きな交差点へとたどり着く。タイヤと地面の擦れる音が地響きのようだ。

ふと、周りの人たちを見渡す。

恋人同士、数人のともだちグループ、小さい子を連れた家族連れ。みんな誰かと一緒にいる。一人ぼっちの人を見つけたかと思えば、携帯電話で誰かと電話していた。

東京のど真ん中の、いちばん人が集まる交差点で、たまきだけ、一人ぼっち。

ちがうの。今日は友達ときたの。私は一人ぼっちなんじゃないの。たまきは交差点に向かってそう叫びたくなった。

数日前の舞の言葉を思い出す。

「だってさみしかったんだもんよ」

信号が青になり、たまきはスクランブル交差点を渡る。交差点の向こうには女優さんが写った看板や、アイドルの歌を世伝する看板があり、実にカラフルだ。

目の前に人の影が迫ってきたり、横切ったり、背後から急に出てきたり。それらにいちいち怯えながらも、たまきは交差点を渡る。

ふと、たまきは「ガリバー旅行記」を思い出していた。漂流していたガリバーが目覚めると小人の国に流れ着いて、地面に固定されていた、というのは有名な話である。そんなガリバーが次に訪れた国は確か、巨人の国だった。

交差点を渡りきっても、そこはたまきにとってはまだまだ巨人の国だった。「場違い」、そんな言葉が頭から離れない。まるで町全体に拒絶されているかのようだ。

こんな思いは学校に通っていた時からずっとだった気がするし、家に引きこもっていた時も感じていた気がする。つい最近、お祭りに行ったときにも強く感じた。

要するに、生まれてからずっと、たまきは場違いなのだ。

たまきみたいな人間が生まれてきたこと自体がこの世界にとって場違いなのだ。どうして自分なんか生まれてきたんだろう。

ふと、たまきの左目に交番が映った。いつもは前髪で隠している左目だが、ニット帽をかぶっているときは不思議と出していても平気だ。

制服のお巡りさんが立っているのが映って、たまきは足早にそこから遠のく。小柄なたまきは中学生に間違えられることもある。そうでなくても家出中の身。声をかけられたら面倒だ。

やっぱり、たまきのような存在は、この町にとって、この社会にとって場違いなのだ。

写真はハチ公です

写真はハチ公です

騒々しい人の声と音楽の間を縫って進むと、たまきの目の前に、犬のような形をした銅が現れた。台座には「忠犬ハチ公」と彫られている。

銅像は台座を含めるとたまきの身長より高く、犬はまっすぐ正面を向いていたが、なんだか不思議とたまきは銅像と目があったような気がした。

「さみしいよ……」

誰に聞こえるでもないボリュームで、たまきはそうつぶやいた。

頭の中で舞の言葉が響く。

「もう、我慢するしかないんよ。さみしいまんま生きていくしかないんよ」

なんだか、ハチ公がそう言っているような気がした。

ハチ公の物語はなんとなくしか知らない。昔、この場所で飼い主を犬が待っていたが、飼い主は病気か何かで死んでしまって帰ってこず、犬は死ぬまでその場で待ち続けた、そんな話だったような気がする。

「忠犬」の泣ける物語として語り継がれているが、そうじゃないような気もする。

この犬はきっと、さみしかったんじゃないだろうか。一人ぼっちがさみしいから、飼い主が帰ってくるのをずっと待っていた。たとえその飼い主のことを、そこまで好きじゃなかったとしても。犬にとって場違いな人間の世界で、飼い主しか居場所がないのだから。

たまきはもう一度銅像を見上げた。やっぱり、目が合ったような気がする。

銅像の周りはベンチのように鉄の棒が半円を描いている。たまきはそこに腰かけた。

もしもこのまま亜美も志保も来なかったら、そんなはずはないのだが、ついついそんなことを考える。

それでもきっと、たまきはここで待ち続けてるのだろう。誰かがこっちにおいでと言っても、待ち続けてるのだろう。だって、知らない人は怖いから。

そうして死んで行ったら、「忠犬たま公」とでも呼ばれて銅像でも建てられるのだろうか。「たま公」なんて、どちらかというとネコみたいな名前だ。でも、銅像が作られてじろじろ見られるのは嫌だな。

空が落ちてくるんじゃないかと心配することを「杞憂」という。たまきのくだらない心配も杞憂に終わり、まず最初に志保が、次に亜美が待ち合わせ場所にやってきた。志保の手には本屋のの名前が書かれたビニールがぶら下がっていて、亜美はそれより二回りも大きなビニールを持っていた。ビニールは色がついていて、二人が何を買ったかまではわからない。

「たまきちゃんはどこか行ったの?」

「……まあ」

これ以上かわいそうな子だと思われたくなくて、たまきは適当な言葉でごまかす。

「じゃ、メシにしようぜ」

「あ、あたし、美味しいとこ知ってるよ」

写真はイメージです

写真はイメージです

志保が案内してくれたのは、スパゲッティのお店だった。

「ここのパスタ、とってもおいしいんだよ」

パスタとスパゲッティはどう違うのだろうか。そんなことを考えながらたまきは席に付いた。

亜美と志保が向かい合うように座る。たまきは、志保の左隣に座った。亜美の右隣に座ってしまうと、亜美の右腕とたまきの左腕が食事の時にぶつかってしまう。

注文を終えて料理が来るのを待つ。他のテーブルで食器と食器がカチカチとぶつかる音が聞こえる。

「こんな店、誰と来たんだよ」

「……モトカレ」

亜美の問いかけに、志保は少し淡白に答えた。

「それにしても、けっこう買っちゃったね」

志保は話題をずらすかのように、亜美の隣の席を見た。今日一日の買い物が置かれ、まるでもう一人いるかのように存在感を放つ。

「車でもあれば便利なのにね」

「え~、駐車場探すのめんどくさいじゃん」

亜美が不服そうに口をとがらせる。

「……その前に私たち、免許ないじゃないですか」

「いや、ウチは持ってるぞ、メンキョ」

「え!」

亜美の言葉に二人の視線は一気に亜美へと集中した。

「なんだよ。高校辞めてヒマだったし、教習所なら親も金出してくれるっていうし、ウチの地元、車あった方が便利だし……、そんなにおかしいか?」

「だって、ねぇ……」

志保がたまきの方を見る。たまきも志保を見る。

「なんか、スピード出して事故を起こしそうなイメージが……」

「大丈夫だよ。うちの近所、畑ばっかりだから人いないし、ミスっても畑に突っ込むだけだから」

「スピードは出すんだ……」

志保が呆れたところで、注文したパスタがやってきた。

スパゲッティはフォークに巻いて食べなければいけないなんて、だれが決めたんだろう。そう思ってはみたものの、ついついフォークに巻きつけたくなってしまう。

「この後、どうする?」

志保がパスタをくるくる巻きながら言う。

「え、カラオケ行くんじゃねぇの?」

「食べてすぐ行く感じ?」

「うん」

「了解」

志保と亜美のやり取りをたまきは巨人の国に迷い込んだガリバーの気分で見ている。

やっぱり二人はこの町に似合う人間なのだ。二人のやり取りはどこか、不文律とでもいうべき、言外の共通理解があるように感じられる。その不文律はこの街の空気に書いてあって、この町の人間じゃないと、この町に溶け込める人間じゃないと、その不文律を読むことができないのだ。

「でも、こんなふうに3人で遊ぶって初めてだねぇ」

志保があさりを口に運びながら言う。

「いつか、3人で旅行に行きたいね」

「いいね、それ」

亜美と志保が盛り上がるなか、たまきは下を向いた。

「レンタカーとか借りようぜ」

「……法定速度、守ってくださいね」

たまきが少し顔をあげて言う。

「大丈夫だって。ちゃんと、制限速度ぐらいのスピードで走るから」

「ぐらい」は若干、制限速度を越えているのではないだろうか。いったい、亜美はどこの教習所に通って、どんな講習を受けていたのだろう。

「それでさ、首都高ぶっとばして、千葉に行くんだ」

「なんで千葉なんですか?」

「千葉に何があるの?」

志保とたまきは少し身を乗り出して尋ねた。

「バカ、千葉には太陽があるんだぜ」

亜美は急にロードムービーみたいなことを言い出した。

「夜中に歓楽街をぬけ出して、朝日めがけて車を飛ばすんだ。海に出れれば一番だけど、まあ、出れなかったらそん時はそん時だ。そこで朝日を見ながら、『バカヤロー!』って叫ぶんだ」

「……亜美さん、そういうの好きですね」

たまきはパスタをくるくるしながら言った。

「リスカとかクスリとか……、いろいろ忘れてさ、サイコーの明日を迎えようぜ」

「亜美ちゃん……、酔ってる?」

志保は念のため、亜美のグラスの中身を確認したが、甘そうなメロンソーダがあるだけだった。

写真はイメージです

写真はイメージです

食事が終わり、カラオケ屋へ向かってセンター街を歩いていく。

途中にもカラオケ屋があったが、志保が会員カードを持っている店が別にあるらしく、その店へ向かって歩いていく。

道の端っこを歩きながら先頭を志保、その後ろを亜美が歩き、一番後ろをたまきがとぼとぼとついていく。

突然、志保が短い悲鳴を上げた。次に声を挙げたのは亜美だった。

「ネズミだ!」

志保の足元から亜美の足元へと、灰色の小さなネズミが駆け抜けていった。たまきはよけようと道のさらに端に身を寄せたが、ネズミは急に方向転換して、道の真ん中へと走っていく。

ネズミを目で追うと、視界にトラックが入ってきた。

「あ……!」

ほんの一瞬、ネズミとトラックのタイヤが重なった。

次の瞬間には、さっきまで活発に走っていたネズミがアスファルトに横たわっていた。ピンクの何かがネズミの体からこぼれていた。

特に何か音がしたわけでもなかった。ネズミの頭がい骨や内臓が潰れた音も聞こえなかったし、ネズミは断末魔一つ上げなかった。もしかしたらトラックに最期まで気づかなかったのかもしれない。

聞こえてくるのはトラックの走り去る音と、志保の「やだ……!」という小さな悲鳴と、亜美の「うわっ……」というため息にも似た声だった。

写真はイメージです

写真はイメージです

「あ~、やなもん見ちゃった……」

カラオケ屋でエレベーターが来るのを待っていると、志保が堰を切ったように言った。何か話さずにはいられない、そんな感じだ。

「まあさ、飯食う前じゃなくてよかったじゃん」

と亜美。

「そうだけどさ……」

「そんな珍しくもないじゃん。よくカエルとか、轢かれて潰れて転がってるじゃん」

「それは轢かれた後のやつでしょ? あたしたち、ちょうど轢かれるところ見ちゃったんだよ?」

「まあ、後味悪いけど、ウチはそれより、東京にネズミがいたことに驚いたよ」

「そう? たまに見るよ。シブヤでネズミ。……もう、この話はおしまい! カラオケで忘れよ?」

エレベーターが昇っていく。ガラス張りになっていて、上に上がるごとにシブヤの町の一角がよく見える。

さっきのネズミ、走らなければ轢かれて死ぬこともなかったのに……。たまきはぼんやりと考える。

きっとネズミにとっても、このシブヤは場違いな町だったのかもしれない。その違和感に耐えきれずに、逃げようとして走り出したら、この町どころかこの世からおさらばする羽目になってしまったのだろう。

ショップ、プリクラ、スクランブル交差点、ランチ、どれもたまきにとって場違いな場所だったが、カラオケの個室が一番場違いだと強く感じてしまう。

ドアをくぐると薄暗い部屋にテーブルを囲む形でソファーがあり、大きな画面からは最新のミュージックビデオが流れている。

三人はじゃんけんで順番を決めた。志保がドリンクバーで三人分の飲み物を持ってくると、一番手の亜美が曲を入力した。

画面に曲のタイトルが出てきた。やけに画数の多い女性歌手の曲だ。

「亜美ちゃん、こういうの好きなんだ。もっと、ヒップホップ系かと思ってた」

「そういうのも聞くけど、ロックも好きだぜ。特にこの人の曲は、かっけぇし、歌詞もいいんだ」

画面が切り替わり、カラオケ映像が始まった。出だしはBGMが無く、若干のリズム音が流れた後、ほぼアカペラの状態で亜美はマイクに口づけするかのように歌い出した。

そのままひずんだギターと軽快なドラムとベースのロックサウンドが流れ、亜美は歌う。その歌声は地声より少し低く、力強く、それでいてどこか往年の歌謡曲スターのような妖艶さを兼ね備えている。

と、筆舌を尽くしてみたが、簡単に言えば、うまいのである。

アウトロに合わせて亜美がスキャットをして終わった。志保とたまきは、食べ散らかしたポテチの袋のようにぽかんと口を開けていた。

「ん? どした?」

亜美もぽかんとして尋ねる。

「亜美ちゃん、……上手い。……意外」

志保が半分放心したかのように言った。

「意外、は余計だろ」

「バンドとかやらないの?」

「ヤだよ、めんどくせ―」

そういうと、亜美はマイクをたまきの前に置いた。

「あれ、お前、曲入れてねぇの?」

亜美が不思議そうに画面を見る。画面の中ではどこかのアイドルグループのインタビューが流れている。

「あ、今いれます」

亜美の歌が意外にもうまく、自分の曲を入れるのを忘れていた。たまきは慣れない手つきでリモコンを操作する。

……何を歌えばいいんだろう。ヒット曲なんて全然知らない。かといって「おもちゃのチャチャチャ」でも歌おうものなら、バカにされるに決まってる。

たまきはかろうじて知っている曲を入力した。

「これ、何の曲?」

案の定、志保が聞いてきた。

「……深夜にやってたアニメの歌です」

「たまきちゃん、深夜アニメなんか見るんだ」

「……家族がいないときにしかテレビ見てなかったので……」

何かの冒険の始まりを告げるかのように、ピアノの旋律が鳴り響いた。たまきはマイクを両手でつかむと、口元に運んだ。

小さく息をすって歌い始める。

人前で歌うなんて、たぶん初めてだ。恥ずかしくて消え入りそうになりながら、たまきは必死に文字を追って歌っていく。自分でももうちょっと声を張った方がいいんじゃないかと思うけどこれ以上なんて出せやしないし、音程なんて取れてるのかどうかわかりやしない。

何とか曲終わりにまでたどり着けた。たまきはうつむいたままマイクを志保へと渡す。

「かわいい歌い方だね」

志保はそう言ってほほ笑んだ。またクラゲのかわいいだろうか。

「なんか、透き通るような歌声で、あたしはそういうの好きだよ」

「音とか外れてなかったでしょうか……」

「いや、大丈夫じゃね?」

亜美がソファに片足を乗っけながら答える。

「声ちっさいからたまに聞き取れねぇ所あるけど、無理して張り上げたほうが逆に音外すかもな。うん、あれでいんじゃね?」

たぶん、亜美ほどうまくはないけど、合格点なのだろう。たまきはそう解釈した。

「あたし、大丈夫かなぁ。歌、あまり得意じゃないんだよねぇ」

志保はそういうとマイクを手に取った。画面には、たまきでもかろうじて知っている女性歌手の名前が出ている。

ピアノのイントロが流れた。さっきたまきが歌った曲よりも重苦しい感じだ。志保は右手に握ったマイクを口に近づける。若干痩せているのが気になるが、その姿はなかなか様になっている。

曲はいきなりサビから始まる構成である。志保の声がマイクに乗ってスピーカーから拡張される。その歌詞は、流行りの音楽に疎いたまきでも何となく聞いたことのあるものだった。

そのまま間奏を経てAメロ、そしてBメロへと続く。

亜美とたまきは、思わず顔を見合わせた。

さっきから、音符がほとんど合っていない。

半音、ひどい時は二音、高かったり低かったり、何かしらずれている。

つまりは、本人の申告通り、志保は歌があまり得意ではない。いや、「あまり」という副詞は余計か。

それでも本人は気持ちよさそうに歌っている。英語の部分の歌詞はちょっと発音よく歌ってそれっぽい雰囲気を出そうとしているのだが、いかんせん音符が合っていない。

たまきはこの曲のサビのメロディしか知らない。それでもわかる。全体的に、とにかく音符が合っていない。

時空でも歪んだんじゃないかと思える5分間が終わり、志保の前には一周してきたリモコンが再び置かれていた。

「う~ん、この歌好きなんだけど、やっぱちょっと難しいな」

そういうと志保は、

「次なに歌おうかな~。ほんと、歌、そんなに得意じゃないんだよね。いっそ『おもちゃのチャチャチャ』でも歌おうかな」

と笑いながら言った。

写真はイメージです

写真はイメージです

カラオケにいたのは3時間ほどだっただろうか。

亜美はレパートリーの豊富さが際立っていた。ロック、R&B、ヒップホップ、それもわりと玄人好みの曲が多い。そして、どの曲も抜群の歌唱力で歌いこなしていた。バラードなど圧巻の一言である。

たまきは次第にレパートリーが尽きてきた。終盤は子供のころ見てたアニメの歌などで場を繋いだ気がする。歌うたびに志保から話「かわいい~!」とその歌声を評され、亜美からは「アニソンにはそういう方があってるかも」と評された。

志保はアイドルの歌など、ヒットチャートの上位の曲を多く歌った。マイクを取るたびに磁場がどうにかなってしまったのかと思うような歌を披露したが、あくまでも本人は「歌はちょっと苦手」という程度の認識らしい。

カラオケ屋を出てからの三人は、十月の風を浴びながら無目的にシブヤの街を歩いていた。

亜美と志保が次はどこに行こうかと話しながら歩く後ろを、たまきはとぼとぼとついていく。たまきとしてはこんな場違いな町は早く出たいのだが、シンジュクに帰ったとして、やっぱりそこもたまきにとっては場違いな町なのだろう。

ふと、亜美が立ち止り、片手で志保を制した。後ろからついてきていたたまきも立ち止まる。

「ストップ」

「どうしたの?」

「ケーサツがこっち来る」

「え? どこ?」

志保は目を細めた。数十メートル先から、青い制服の警官が二人、こちらへ向かってくる。

「ほんとだ。亜美ちゃん、よくこんな遠くから気づいたね」

「とりあえず、こっち行くぞ」

亜美はすぐ左にあった狭い路地へと入っていった。志保とたまきもそれに続く。

路地に入って十数メートル歩いたところで、志保が口を開いた。

「……そういえばさ、なんでおまわりさんから逃げるの?」

「だって、見つかったらいろいろと面倒じゃねぇか。特にお前なんか、聞かれたらいろいろと困るだろ?」

亜美は志保を見ながら答えた。

「でも、あたし、もう三カ月ぐらいクスリ使ってないし、クスリも器具も今は持ってないし、調べられて困るようなことなんかないよ?」

「そういえば……、でも、目ぇつけられたら困るだろ。たまきとかはまだ子供に見えるかもしれないし」

「別にいいんじゃない? だって、もう夕方だよ?」

そういう志保のわきを、地元の子どもだろうか、ランドセルを背負った子供が3人ほど、はしゃぎながらすり抜けていく。

「ほら、もう、学校とか終わってる時間だって。だいたい、今のあたしたち見て、不法占拠とかクスリとかエンコーとか、見ただけじゃわかんないって」

「そういやそうか……」

そこで会話は途切れたが、急に亜美が笑いだした。

「え、じゃあ、ウチら、なんでケーサツ気にしてるんだ?」

「そうだよ。まあ、確かにいろいろやましいところあるけど、ちょっと見られたぐらいで目をつけられたりしないって」

「そうだよな。あれ、なんでケーサツ気にしてるんだろ?」

亜美と志保はケラケラ笑った。その後ろで、たまきも少しほっとしたように笑った。

この町にとって、この世界にとって自分が場違いだと思っていたのは、たまきだけではなかったらしい。

写真はイメージです

写真はイメージです

「さっきから、ガキ、多くね?」

亜美がすれ違う小学生たちを見ながら言う。

「近くに学校があるんじゃないの?」

「こんな都会のど真ん中に?」

「あるところはあるって。」

そんな会話をしながら3人は少し人気のない路地を歩いていく。

「ん、学校ってあれのこと?」

亜美が少し先の建物を指さした。塀とフェンスに囲まれ、門から続々と子供たちが出てくる。

「こんな都会にも学校ってあるんですね」

たまきが久しぶりに口を開いた。

「うわっ! 校庭、狭っ! 運動会とか、無理じゃん!」

亜美がフェンスにへばりつきながら、その向こうの校庭をのぞいた。緑色のゴム素材のような地面をしている。

「だいたい、校庭ってフツー、土だろ。なんだよあの、テニスコートの失敗作みたいなの」

「都会の学校なんてどこもそんなんだって。土地が少ないんだから、しょうがないじゃん」

志保が亜美の少し後ろで笑いながら言った。さらにその後ろでたまきがぼんやりと二人を眺めている。

たまきと志保の間を、女子高生が三人通り過ぎた。ワイシャツの上に学校指定のものと思われる紺のセーターを重ね、胸元には真紅の大きなリボンを飾っている。

亜美が校庭を見るのに飽きて振り向くと、志保がその女子高生たちが通り過ぎた後も、彼女たちを目で追い続けているのが視界に入った。その顔は、どこか儚げでもあった。

「なに、どうした? 知り合い?」

「ううん、そうじゃないんだけどね……」

志保は少しため息をつくと、言葉をつづけた。

「あの制服、ウチの高校のなんだ……」

そうさみしそうにつぶやく志保を、たまきはまたさみしそうに見つめていた。

……志保さんは、学校に戻りたいのかな。

そんな志保とたまきの間を、今度はオートバイがエンジン音を響かせて通り過ぎる。

そもそも、たまきのように学校に行きたくない方が少数派なのだろう、きっと。志保は頭もよく、友達も多い、学校でうまくやっていけるタイプだったはずだ。そんな志保がたまきみたいな死にたがりや亜美みたいなヤンキーギャルと一緒にいること自体が、場違いなのかもしれない。

「志保さんは、がっこ……」

たまきがそう言いかけた時、亜美がわざとらしく大きな声で言った。

「しょうがねぇじゃん。もう、こっち来ちゃったんだから」

そう言って亜美はにやりと笑うと、志保の肩に手をポンと置いた。

志保は少し自嘲気味に笑った。

「時々さ、思うんだ。クスリさえ使わなければ、今頃、フツーに学校通ってたのかなぁって」

声は少し震えている。志保は、笑顔を作り直した。

「でも、今ここで二人といることは、後悔してないよ。だから、クスリに手を出したことも、後悔してない」

志保は二、三歩歩いて、亜美とたまき、二人とも視界に入る位置に動いた。

金髪のポニーテールの少女は、どこか安心したかのように笑っている。

黒いニット帽とメガネの小柄な少女は、不思議そうに志保を見ている。

「こんなこと言うとさ、舞先生には怒られそうだけどさ、クスリを使ったことは後悔していない。もちろん、反省はしてるし、二度とやらないって決めてる。でも、後悔はしてない。だってさ……、こうならなかったら、二人に会えなかったんだよ?」

そこで志保は一呼吸おいて、言葉をつづけた。

「しょうがないじゃん。出会っちゃったんだから」

そういうと志保は、駅の方に向かって歩き出した。

「夕飯、どうする?」

「駅前にあっさり系のうまいラーメン屋知ってるぜ。こんどはうちが案内するよ」

「たまきちゃん。ラーメン屋でいい?」

「あ……、大丈夫です」

「メシにはちょっとはえぇな。駅ビル見てこうぜ」

「あ、あたし、コスメ見たい!」

駅の方に向かって三人は歩いていく。二人の背中を追いかけながら、たまきはふと、ハチ公を思い出していた。

もしもあの時、亜美も志保も待ち合わせ場所に来なかったら、それでもたまきは待ち続けていただろうか。

きっと、それでもたまきは待ち続けていたんだろう。

しょうがない。出会ってしまったんだから。

つづく

次回 第16話「公衆電話、ところによりギター」

亜美に「外に出て遊んできなさい!」と言われて、仕方なく公園に向かうたまき。仙人に、どこへ行ってもなじめないと相談する。

その裏で、ある準備が進められていた……。

続きはこちら!

クソ青春冒険小説「あしたてんきになぁれ」